商事多元解纷新探索:试点开发“商会匹配调解提示”应用场景,助力商会调解首案成功

“真没想到,案子这么快就调解成功了。”近日,上海市静安区人民法院(以下简称静安区人民法院)审理的一起买卖合同纠纷案的原告,在电话里向承办法官说道。

该案是在上海市高级人民法院(以下简称上海高院)商事审判庭的指导下,静安区人民法院商事审判庭,通过正在试点开发的“商会匹配调解提示”应用场景,匹配出符合案件特点的调解员,调解成功的首例案件,这起买卖合同纠纷案件从委派调解到完成司法确认仅历时18天。

诉讼衔接+商会调解,探索商事解纷新模式

提升解决商业纠纷的效率,一直是法治化营商环境关注的重点。商业纠纷专业性强、行业特点突出,为了高效解决商业纠纷,在上海高院指导下,以静安区人民法院为试点,探索商会调解与诉讼衔接的具体运行模式,依托数字法院建设,测试开发建设“商会匹配调解提示”应用场景,根据案件案由、涉及行业、地域等特征,匹配适合的调解员。

图为工商联商会调解服务平台截图

商会调解+特征匹配,合理调配调解资源

上海高院特邀的113名市工商联的商会调解员,多数为业界认可的优秀企业家、专业人士、商会协会秘书长等,常年深耕各个行业。如何将纠纷特点与调解员进行匹配,发挥调解员自身的行业及经验优势,成为释放商会调解效能的关键。

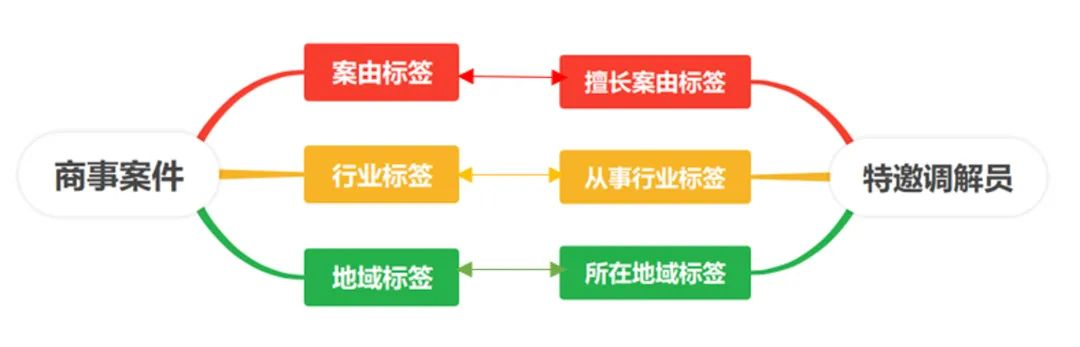

在试点开发“商会匹配调解提示”应用场景中,在立案时先行对案件设置标签,以案件案由、涉及行业以及地域三个维度对商事案件设置标签;同时通过对在库调解员所擅长的案件案由、涉及行业、地域设置标签,通过一一匹配,筛选出契合度高的调解员名单。

原告江苏某材料公司诉被告上海某建筑公司买卖合同纠纷案成为首个引入边试点开发边测试效果的“商会匹配调解提示”应用场景的案件。

被告上海某建筑公司就某会议中心项目及某图书馆项目向原告江苏某材料公司采购建筑材料,双方签订材料采购合同,原告起诉至静安区人民法院,称已按约向被告供应四百余万元材料,被告尚欠付几十万元。在征得双方当事人同意后,该案承办法官在试点测试的“商会匹配调解提示”应用场景中,对案件从案件案由、所涉行业、地域三个角度筛选出“买卖合同纠纷”“房地产行业”“江苏/上海”三个案件标签,并匹配调解员特征标签,最终匹配结果为市工商联房地产商会的特邀调解员陆国飞。

“将商事案件与商会特邀调解员的‘业务画像’进行匹配,能够充分发挥调解员在具体案件中的调解优势。”承办法官介绍道。随后承办法官将这起案件,通过“人民法院调解平台”委派至上海市工商联民商事人民调解委员会进行调解,并同步向市工商联提出调解员选择建议。

商会调解+数字赋能,助力纠纷高效化解

收到调解需求后,市工商联将案件委派给房地产商会特邀调解员陆国飞进行调解。特邀调解员陆国飞充分发挥商会资源优势,利用自身常年接触房地产业务的丰富经验,促成双方当事人达成调解协议,从委派调解到调解成功仅历时9天。

静安区人民法院在收到双方当事人就调解协议提出的司法确认申请后,出具民事裁定进行司法确认。从委派调解到司法确认,该案全程仅历时18天。

“商会调解具有专业化程度高、灵活性强、调解效率高的特点,能够充分发挥工商联及所属商会会员深耕行业的优势,提供更加便捷高效的纠纷解决途径。”该案承办法官说道,“借助数字法院建设的科技赋能,测试使用的‘商会匹配调解提示’场景对案件特征准确定位,与调解员特征进行匹配,将为商会调解在商事纠纷解决中发挥作用提供技术支撑,实现商会资源在商事案件调解中的最大化使用,为商事纠纷解决提质增效。”